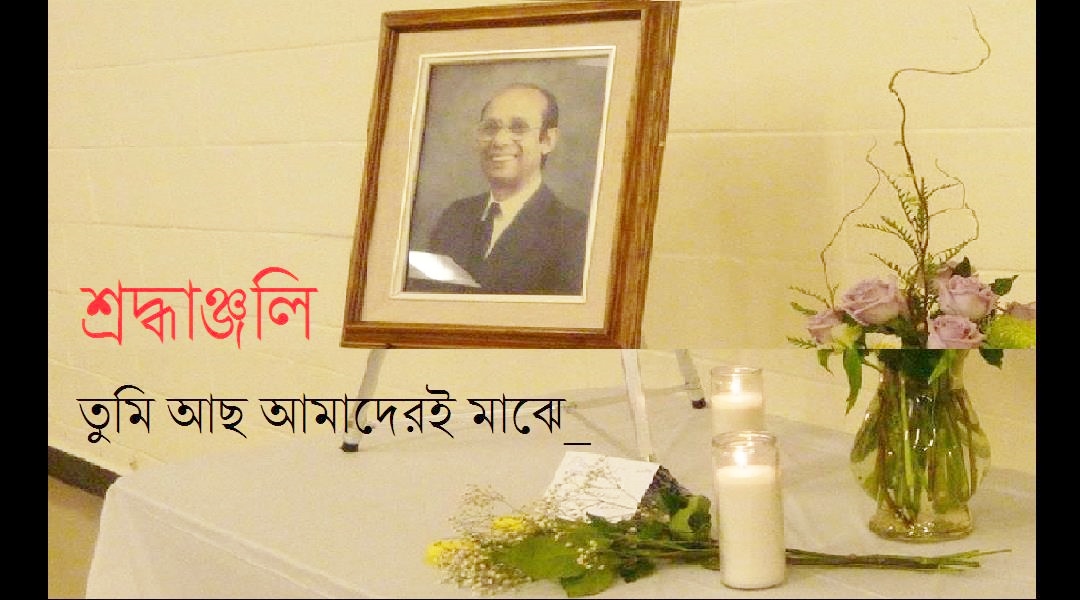

জানালায় -মীজান রহমান (১৯৩২-২০১৫)

সকালবেলা জানালায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে সূর্যোদয় দেখা একরকমের বিলসিতা আমার। সত্যিকার বিলাসিতা, আমার মতে। সংসারের অধিকাংশ মানুষের পুরো জীবনটাই কেটে যায়, একবারও ঘটে না সে ভাগ্য। আমার ঘটেছে। একাধিকবার। ছোট ছেলে রাজার বাড়িতে যতবার আসি ততবারই আমি দূরের পাহাড়ের সঙ্গে সকালের সূর্যের এই বেলেল্লাপনার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়। মনে হয় চুটিয়ে প্রেম চলছে দু’টিতে। অদ্ভুত লাগে দেখতে।

আমার বিরল ভাগ্য সেখানেই শেষ হয়না। শেষ বিকেলে আমি ছেলের বাড়ির পশ্চিম জানালায় গিয়ে দাঁড়াই সূর্যাস্তের লোভে। সেখানে এই নৈসর্গিক খেলাটি চলে অন্য এক পাহাড়ের সঙ্গে। এ-পাহাড়ের নিজেরই গায়ের রঙ টগবগে লাল। তার সঙ্গে যোগ দেয় সাঁঝের আবির। রীতিমত হোলির উৎসব মনে হয়। মহাকাশে রঙের খেলা, এছাড়া আর কিভাবে ব্যক্ত করব জানিনা।

শহরটির নাম লাস ভেগাস। সবারই চেনা। আবার কারুরই চেনা নয়। এর একটা ঝকমকে বহিরাবয়ব আছে। সাথে সাথে একটা ক্ষতবিক্ষত অন্তরও আছে। পোশাকটা সহজেই দেখা যায়, পয়সাওয়ালা পথিক ওই পোশাকটুকুর জন্যই ছুটে আসে দূর থেকে। পোশাকের ঘ্রাণ নিয়ে ফিরে যায় নিজের দেশে। অন্তরটিকে একবার ছুঁয়ে দেখার কল্পনা উদয় হয়না তাদের মনে। অনেকটা গত শতাব্দীর ছায়াছবি জগতের কিংবদন্তী নায়িকা মেরিলিন মনরোর মত। তার অন্তর্বাসের রহস্য নিয়েই মেতে রইল গোটা পুরুষজাতি, ওদিকে তার ভেতরটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল সেদিকে কারু ভ্রুক্ষেপ নেই----তার লাইন-করে-দাঁড়ানো প্রেমিককূলের নেই, নেই তার পাণিপ্রার্থী স্বামীদেরও।

লাস ভেগাস অনেকটা তাই। ইট-পাথর-সুড়কি দিয়ে গড়া মেরিলিন মনরো। না, লাস ভেগাস আসলে একটি শহর নয়, দু’টি। একটিতে কখনো বাতি নেভে না, আরেকটিতে প্রায় কখনোই জ্বলে না। একটির নাম নতুন লাস ভেগাস, আরেকটি পুরনো। দু’টি প্রায় পাশাপাশি প্রতিবেশী। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জনপদই তো বলতে গেলে ঠিক একই রকম। একটি নতুন, যেখানে সবকিছুই নতুন,নকল, আলোঝলোমলো। আরেকটি পুরনো, খসে-পড়া ধ্বসে-পড়া, চূনাবালিতে একাকার হয়ে যাওয়া প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বই কিছু নয়। অথচ তারা রাস্তার এপার-ওপার। এপারে নগরের প্রখর আলো নিত্য দীপ্যমান, আরেকটিতে আদিম অন্ধকার। লাস ভেগাসের এই আলোকিত অংশটুকুর নাম স্ট্রিপ। আসলেই তাই, একটা লম্বা সরু সরলরেখা, যেখানে জুয়াড়িরা আসে ব্যাঙ্ক উজাড় করে, যেখানে কোটি কোটি মুদ্রা হস্তান্তরিত হয় চোখের ইশারাতে, বা একটি মায়াবি গুটির নীরব চালনাতে। ধনকুবেররা সেখানে আসে সর্বহারার অশনি সঙ্কেতে। অনেকটা রুশদির সেই শ্বেতকন্যাদের মত, যারা ফি বছর কাশ্মীরের শ্রীনগর হ্রদের নীল জলের কুহকী আকর্ষণে ইউরোপ থেকে চলে আসতেন মরণডুব দেবেন বলে। কুবেরের কল্পনাতেও বুঝি আত্মগোপন করে থাকে সর্বনাশের মরণ বাঁশরি। লাস ভেগাসের এই সরু সরীসৃপের মত ‘স্ট্রিপ’ হল আত্মহননের এক নীলাক্ষি সরোবর----সেই কৃষ্ণাঙ্গি কুহকিনী, যার অমোঘ আকর্ষণ চুম্বকের মত টেনে এনেছে পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষজাতিকে।

আর তার ঠিক পাশেই সুর্যহীন বিষণ্ণ অন্ধকার। যেখানে দারিদ্র্যের ছাপ সর্বত্র। অনেক পরিবারের বাচ্চারা যেখানে না খেয়ে স্কুলে যায়। অনেক বাড়িতে ভাড়া-চুকোতে-না-পারার দায়ে গোটা পরিবার উৎখাত, পথবাসী। অনেক বাড়ি নিলামে উঠেছে বন্ধকের টাকা শোধ করতে না পারার অপরাধে। এই এলাকাতে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে, বেকার ছেলেমেয়েরা দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, নেশা খেয়ে বুঁদ হয়ে রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে পড়ে আছে গৃহচ্যুত মাতালেরা। এই লাস ভেগাস দেখার জন্য বাইরে থেকে ধনবান পর্যটকরা আসেনি কোনদিন। এই ছবি কোনও সরকারি প্রচারপত্রে দেখতে পাবে না কেউ, কোনও মানচিত্র খুঁজে পাবেন না এর হদিস। এই অন্ধকার মেরিলিন মনরোর বুকভরা কান্নার মতই গভীর কুয়াসাচ্ছন্নতায় ঢাকা।

আমার ছেলের বাড়ি সেই অন্ধকারের গর্ভস্থলে নয়, সেই আলোর তীব্র ঝিলমিলিতেও নয়। শহরের সীমানা থেকে কিঞ্চিৎ দূরত্বে যেখানে মাহাভি মরুভূমির ধূসর বালির সঙ্গে মিশেছে সারি সারি গেরুয়া পর্বত। তার একটির নাম ‘সানরাইজ’। কি সুন্দর নাম! এবং সঙ্গত কারণেই। এই পাহাড়ের সঙ্গেই তো প্রতিদিনকার প্রাত্যহিক রঙ্গলীলা সূর্যদেবের। এপাড়াতে পাখির নীড়ের মত সাজানো গুছানো নিটোল সব বাড়িঘর, যেখানে জানালার পর্দা খুলে দাঁড়ালেই পাহাড় এসে অভিবাদন জানায়। লোহার গেট-দেয়া সংরক্ষিত এলাকা, রীতিমত বড়লোকের পাড়া বলে ভুল হতে পারে। আসলে তা নয়। চাকরিজীবি মধ্যবিত্ত পরিবার অধিকাংশই, দুচারজন তার ব্যতিক্রম, যেমন আমার পুত্রধন যার কোনও নির্দিষ্ট উপার্জন নেই----পিয়ানো আর শিক্ষকতার ওপরই যার ভরসা।

লাস ভেগাস বলতেই সাধারণ মানুষের চোখমুখ ঝলসে ওঠে। আহা! লাস ভে-গা-স। দ্য সিন সিটি! হা, লাস ভেগাস। দ্য সিটি অব গ্যাম্বলিং এণ্ড গার্লস। সিটি অব গ্যাম্বলিং, তাতে সন্দেহ নেই। বিমান থেকে মাটিতে পা ঠেকানোর মুহূর্ত হতেই শুরু হয় চাকার রাজ্য। এয়ারপোর্টের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সারি সারি গোলাকার চক্র। পয়সা ঢালবেন, চক্র ঘোরাবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পয়সা গায়েব। কালেভদ্রে দু’চারপয়সা পেয়েও যেতে পারেন। ওই দুচারপয়সার লোভেই মানুষ দুচার হাজার মাইল ভ্রমণ করে যায় সেখানে। পশ্চিম বিশ্বের প্রায় সব শহরই আজকাল এই জুয়ার নেশাতে আক্রান্ত। সংসারী মানুষের সর্বনাশের ফসল দিয়ে প্রতিটি নগরের কোষাগার পূর্ণ হচ্ছে। দুর্বলের শেষ সম্বলটুকু ছলেবলে কৌশলে শোষণ করে নিয়ে পুষ্ট হচ্ছে জনপদ, রাজ্য, প্রদেশ। লাস ভেগাসের এ অপবাদ মিথ্যা নয়। এটা জুয়াড়ির স্বর্গ। সর্বনাশের শংক্ষধ্বনি লাস ভেগাসের মত করে বাজে না আর কোথাও।

কিন্তু বাইরের চোখে সবসময় যা ধরা দেয় না তা হল লাস ভেগাসের সেই পাপার্জিত বিপুল অর্থ কেবল পাপাচারেই ব্যয় হয় তা নয়, একটা মোটা অংশ তার শিল্পকলার সেবাতেও নিয়োজিত হয়। এখানকার বিখ্যাত হোটেল বিলাজিওর মনুষ্যসৃষ্ট পুকুরে যে আলোর ঝর্ণা দেখেছি আমি তেমনটি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিনি। এর বহিরাবয়বটি যেভাবে সাজানো হয়েছে সেটাও একটা বড় শিল্পের কাজ। এবার গিয়েছিলাম বিলাজিওর ক্রিসমাস উপলক্ষে গড়া বাগান দেখার জন্য। বাগানটি বাইরের খোলামেলা আলোবাতাসে সযত্নে তৈরি করা ভেবেছেন? না, বিলাজিওর বাগান বাইরে নয়, দালানের ভেতরে, এলেভেটর দিয়ে উঠে বা নেমেই, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামের পরিবেশেই, দেখতে পাবেন সেই অনবদ্য উদ্যান। মানুষের শিল্পীমন আর অর্থসম্পদ যখন একসাথে মেলে তখন তার অসাধ্য থাকে না কিছুই। গতবার যখন রাজার সাথে এসেছিলাম তখন এই বাগানের বহুবৈচিত্র্যময় পুষ্পসজ্জা দেখে আমি বাকশক্তি হারাবার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। হোটেলের লবিতে এমন নিখুঁত বাগান, এত হাজার জাতের হাজার রঙ্গের ফুল মানুষ কিভাবে তৈরি করে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। চোখে না দেখলে কাউকে বলে বোঝানোর মত নয় সেদৃশ্য। রাজার কাছ থেকে জানলাম, এই বাগানের জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষ রোজ এক মিলিয়ন ডলার খরচ করে। কি বললে? এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার একটা বাগানের জন্য, তা’ও সারা বছরে নয়, দিনেরাতের চব্বিশ ঘন্টাতে? একে আপনি নষ্ট কুবেরের ভ্রষ্ট অপচয় বলুন আর বড়লোকের মিথ্যা গরিমার ভ্রান্ত অহমিকাই বলুন, সুন্দরের জন্যে, শিল্পের জন্যে, সাধারণের মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ রূপসৃষ্টির যে অদম্য স্পৃহা মানবচিত্তের তার পূর্ণ প্রকাশ কেবল অর্থের প্রাচুর্য দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তার জন্যে সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়, সৃষ্টি কাকে বলে, কেমন করে তৈরি করতে হয় রূপের প্রতীক, তার সম্যক ধারণা থাকতে হয় তার হৃদয়ে, তার কল্পনাতে। তার কল্পনার দেবীর সঙ্গে থাকতে হয় একটা গূঢ় প্রাণসংযোগ। বিলাজিওর এই নেপথ্যবাসী নীরব শিল্পীদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি থাকল। এবার রাজা যেতে পারেনি আমার সঙ্গে, পিয়ানো শেখাতে গিয়েছিল ছাত্রের বাড়িতে। ওর পরিবর্তে ওর বন্ধু জ্যারেট পার্কারের সঙ্গে গিয়েছিলাম ক্রিসমাস উপলক্ষে দাঁড় করানো পয়েনসেটা ফুলের প্রদর্শনী দেখতে। বিলাজিওর সবকিছুই একটা ভিন্ন স্কেলে----একটা ত্রিমাত্রিক রূপ দিয়ে গড়া, লাইফসাইজ শুধু নয়, তার চেয়েও যেন শতগুণে বর্ধিত। ক্রিসমাসের বহুপরিচিত গল্প অনুযায়ী এক ভালুক পরিবারের ঘটনা আপামর সকল শিশুদেরই প্রিয় দৃশ্য। বাবা ভালুক, মা ভালুক আর বাচ্চা ভালুক। তিনটিতে মিলে সুখের সংসার। সেই সুখের সংসারটিকেই সেখানে ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ দিই একটা। একটা জলাধারে কাঠের পাটাতনে শুয়ে থাকা বেবি বেয়ার। হাসছে খেলছে দুলছে। তার চোখ মুখ হাত পা সব একেবারে নিখুঁত ভালুকের বাচ্চারই মত। অথচ তার শরীরের প্রতিটি অংশই ফুল দিয়ে গাঁথা। ছোট করে লেখা ছিল মূর্তিটাতেঃ মোট ছয় হাজার তাজা শুভ্রসতেজ এবং ঠিক একই সাইজের কার্নেশন দিয়ে গাঁথা হয়েছে বেবি বেয়ারটি। এটি ছিল প্রদর্শনীর অত্যন্ত ছোট একটা অংশমাত্র। বাকিটুকুর বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনকিছুরই বোধশক্তি ছিল না আমার। শুধু ফুল দিয়ে একটা বড় বাড়ি তৈরি করা, এমন অদ্ভুত কথা শুনেছেন কোথাও? বিলাজিওতে গেলে সে অভিজ্ঞতাটি হবে আপনার।

আমার ছেলের নিজের কোনও সংসার নেই। সংসার বলতে সে আর তার পিয়ানো। সাথে দুটি কুকুর। ছোটকাল থেকেই সে জাগতিক বিষয়াদির প্রতি উদাসীন। ভালো খাবার সে পছন্দ করে ঠিকই, কিন্তু হাতের কাছে না পেলে নালিশ করবে না, যা পায় তা’ই খেয়ে চুপচাপ উঠে যায় টেবিল থেকে। বাঙালি খাবারের প্রতি দারুণ দুর্বলতা তার, কিন্তু নিজে বানিয়ে খাবে সে ধৈর্য নেই। হয়ত সময়ও নেই। তাই আমি এলে সে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে আমি কিছু তৈরি করি কিনা ওর জন্যে। জানি, আমি পাকা রাঁধিয়ে নই। নেহাৎ কপাল খারাপ না হলে আমার রান্না খেতে হয়না কাউকে। কিন্তু আমার এই পাগল ছেলের কাছে আমি যা রাঁধি তা’ই অমৃত। সাধারণত সে প্রায় উপোশই থাকে বেশির ভাগ সময়, অন্তত আমার মতে (ও বলে, সময় কোথায় খাওয়ার!)। ওর মতানুসারে খাওয়াটা মানুষের জীবনের প্রায়োরিটি নয়, নেসেসিটি মাত্র। ওটা অপেক্ষা করতে পারে, কাজ পারে না। এরকম কাজপাগল ছেলের সঙ্গে যুক্তি চলে, বলুন? যাই হোক, আমার লাস ভেগাসে আসা মানেই বেশির ভাগ সময় ওর রান্নাঘরে কাটানো। সেদিন একনাগাড়ে চার প্রকারের রান্না সেরে ফেললাম। পাউণ্ড দশেক মুরগি, প্রচুর ঝালমশলা দিয়ে। অনেকখানি আলুভর্তা (যা তার ভীষণ প্রিয়), মুশুরির ডাল (বেশ ঘন করে পাঁচফোড়ন দিয়ে মজা করে রাঁধা। ভর্তার সঙ্গে মুশুরির ডাল মিশিয়ে হুশ হুশ করে খাওয়া, সেই ছোটকাল থেকেই তার অন্যতম বিলাসিতা), সর্বোপরি, আমার মিষ্টিকুমড়োর টক-মিষ্টি (যা আমার নিজেরই এক উদ্ভট উদ্ভাবন)। অন্য কারো মুখে রুচবে না জানি, কিন্তু রাজার কাছে এই টক-মিষ্টির সমতুল খাবার সংসারে আর একটি নেই। শুধু ওর জন্যে রেঁধে ছাড় নেই আমার, ওর বন্ধুবান্ধবদের জন্যেও রাঁধতে হয়। ওরাও নাকি আমার টক-মিষ্টির উপচার খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনুমান করি যে আমার ছেলে যেমন ছন্নছাড়া ওর বন্ধুরা তার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এরা সকলেই বোধ হয় সেই ‘ পেলে খাই না পেলে খাইনা’ ক্লাবের সদস্য।

ফেরার আগের দিন কি মনে করে নিজের একটা অপূর্ণ সাধের কথা উল্লেখ করে ফেললাম। হুভার ড্যাম দেখার ইচ্ছে। হুভার ড্যাম লাস ভেগাস থেকে খুব দূর নয়, বড়জোর পোনে একঘন্টার পথ। উত্তর আমেরিকার অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান। হুভার ড্যামের গল্প আমি বইপুস্তকে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি এর নির্মাণ কাহিনী শুনে, কিন্তু নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, রাজার বাসস্থানের চল্লিশ মিনিটের দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও। এবার মনে হল ভবিষ্যতে আর সুযোগ না’ও হতে পারে।

পিতার ইচ্ছা, পুত্রের কর্ম। পরের দিন সন্ধ্যা সাতটায় আমার ফ্লাইট। কোন চিন্তা নেই। রওয়ানা হয়ে গেলাম বেলা এগারোটায়, হুভার ড্যামের পথে। রাজা ড্রাইভার, আমি আর ওর বন্ধু জ্যারেট সহযাত্রী। রাজা গাড়িতে থাকলে অন্য কারো চাকা ধরার উপায় থাকে না, যদিও ওর চালানোর কালেই আমরা ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে থাকি সর্বক্ষণ, সেই ভগবানকে আমরা বিশ্বাস করি বা না’ই করি। আমার ছেলে গাড়ি চালায় না, গাড়ি ওড়ায়! অতএব ভগবানই আমাদের একমাত্র ভরসা।

হুভার ড্যাম বিংশ শতাব্দীর প্রকৌশলবিদ্যার এক উজ্জ্বল কীর্তি। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপশ্চিম এলাকার রকি মাউন্টেনের সুউচ্চ পর্বতশিখরে উৎপন্ন কলরেডো নদী, রুক্ষ, রুদ্ধ, রুষ্ট পর্বতপৃষ্ঠের ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে, তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে নিম্নমুখি উপত্যকা অঞ্চলসমূহের দিকে, কলরেডো, নেভাদা, এরিজোনাসহ আমেরিকার মোট সাতটি এবং দক্ষিণে মেক্সিকোর দুটি অঙ্গরাজ্য ব্যাপী। সেই স্রোত শেষে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে মেক্সিকোর ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে। দীর্ঘ ২,৩৩৩ কিঃমিঃ ব্যাপী যাত্রা এই বিশাল বিপুল খরস্রোতা নদীর। অদম্য এর গতি, অক্লান্ত এর প্রখর স্রোতধারা। বুনো অশ্বের মত----বশ করা যাকে সহজ নয়, বাগ মানানো যাকে সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত। হুভার ড্যাম তৈরির আগ পর্যন্ত কলরেডো নদী ছিল একটি ক্ষ্যাপা জন্তু, বন্য যার স্বভাব, উন্মত্ত উল্লাসে যে জনপদ কি জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যেত বন্যার স্রোতে, অথবা পানীয় জলের অভাবে বসতির পর বসতি শুকিয়ে শুকিয়ে মারত। সে ছিল এক অবাধ্য অসুর----ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র, বন্য, দুর্দম, উশৃংখল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকেই আমেরিকার সেরা প্রকৌশলীরা একত্র হয়ে ভাবতে লাগলেন কেমন করে এই ক্ষ্যাপা নদীকে বশ করে মানুষের কাজে লাগানো যায়। এত দুর্গম, দুরূহ এর গতিপথ যে এর পথপরিক্রমা সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে প্রবাহিত করা ছিল সেসময়কার প্রকৌশলবিদ্যার এক পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার মত সৎসাহস তাঁদের ছিল----একে সৎসাহসই বলুন আর দুঃসাহসই বলুন, ওই সাহসটুকু না থাকলে পৃথিবীর কোন বড় কাজই কখনো সম্ভব হত না।

সেসময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হার্বার্ট ক্লার্ক হুভার (১৯২৯-১৯৩৩, আয়ুষ্কাল ১৮৭৪-১৯৬৪) (তাঁর শাসনকালেই আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ধ্বস সৃষ্টি হয়, যা আজকের প্রজন্মের কাছে দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন নামে পরিচিত)। অনেকটা সেকারণেই প্রকল্পটির নামকরণ করা হয় হুভার ড্যাম। মজার ব্যাপার যে ড্যামের কাজ শুরু হবার সময় থেকে শেষ পর্যন্ত হুভারসাহেব নিজে কেবল একবারই গিয়েছিলেন সেই কর্মস্থলে, ১৯৩২ সালে। কথা ছিল কাজটা শেষ হতে পাঁচ বছর লাগবে। আসলে সেটা তিন বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এবং হিসেব-করা খরচের চাইতে অনেক কম খরচে, যা বর্তমান যুগে প্রায় অশ্রুতপূর্ব। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজেভেল্ট তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করলেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে।

আমার ছেলের ‘গাড়ি-নিয়ে-উড়তে-পারার’ কারণেই হয়ত লাস ভেগাস থেকে বেরিয়ে আধ ঘন্টার মাঝেই আমরা পৌঁছে গেলাম হুভারের পার্শ্ববর্তী শহর বোল্ডার সিটিতে। বোল্ডারের একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। হুভার ড্যামের আগে এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। গোটা অঞ্চলটাই ছিল একটা শুকনো জনমানবহীন পোড়োভূমির মত----বালি আর ধূলায় ভরা এক প্রাচীন পরিত্যক্ত ভূখণ্ড যেন। খা খা মরুভূমি চতুর্দিকে। তারপর শুরু হল হুভারের কাজ। হাজার হাজার শ্রমিকের সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা হিসেব তারা বাছাই করলেন এই বোল্ডার অঞ্চলটিকে। দাঁড়িয়ে গেল কাতারে কাতারে সামরিক শিবিরের মত ডেরাঘর। পরিবারবর্গ সহকারে মোট সাতহাজার ছোট ছোট ঘর। তিন চার বছরের মধ্যে সেগুলো বাসযোগ্য গৃহাস্থলীর আকার ধারণ করে। ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল তৈরি করতে হয়। বাজার, পোস্টাফিস, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, এসবও চলে আসে একে একে। ১৯৩৫ সালে ড্যাম তৈরির কাজ শেষ হলে অনেক কর্মী তাদের আগের কর্মস্থলে ফিরে যায়, আবার অনেকে থেকেও যায়। আস্তে আস্তে একটা নগর গড়ে ওঠে সেখানে। দুবছর আগের গণনা অনুযায়ী বোল্ডার শহরের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৫,০০০। বড় বড় শহরের তুলনায় একটা শহরতলির চেয়ে বড় কিছু নয়, হয়ত সেকারণেই এর একটা নিজস্ব আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। বলা হয় যে বোল্ডার সিটি আমেরিকার অন্যতম আকর্ষণীয় অবসরকেন্দ্র-----অবসরপ্রাপ্ত কর্মজীবিরা এর নিরিবিলি পরিবেশে শেষ জীবনের আশ্রয় খুঁজতে আসেন, অনেকটা ক্যানাডার পশ্চিম প্রান্তের ভিক্টোরিয়া শহরটির মত। ছোটখাট, ছিমছাম, চুপচাপ, অপরাধমুক্ত।

বোল্ডার সিটিতে প্রবেশ করা মানেই হুভার ড্যামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো। গোটা এলাকাটি কড়া পাহাড়াতে সংরক্ষিত। সেটা সহজবোধ্য----আমেরিকার তো শত্রুর অভাব নেই, বিশেষ করে উত্তর-৯/১১ যুগে। হুভার ড্যামের চেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষ আর কি হতে পারে। একে ঘায়েল করে দেয়া মানে পুরো পশ্চিমাঞ্চলটিকে অচল করে দেয়া। সেকারণে হুভার ড্যামে প্রবেশপথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটা বিমানবন্দরের মতই। আমার কাছে সেটা অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে হয়নি একটুও। প্রত্যেক দেশেরই পূর্ণ অধিকার আছে নিজ নিজ সীমানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেভাবেই হোক।

গাড়ি পার্ক করে আমরা টুরিস্ট এলাকার দিকে এগুলাম। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। ভ্রমণ বা সাইটসিইঙ্গের জন্য মোটেই আদর্শ আবহাওয়া নয়। এত অল্প সময়ের মাঝে সবটুকু দেখা সম্ভবও নয়। তবুও যেটুকু দেখা সম্ভব হল তাতেই মন ভরে গেল। মানুষের কল্পনা, মেধা, অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রম একসাথে মিলে যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে এখানে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নতুন করে পাওয়া গেল। আমরা যারা সাধারণ শখের দর্শক, ক্যামেরা নিয়ে মুহুর্মুহু ছবি তুলে একটুকরো ইতিহাস নিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরি তাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় কি অবিশ্বাস্য প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিল তিল করে পাথর কেটে কেটে তাদের এগুতে হয়েছিল, নিজেদের জীবনের কতখানি ঝুঁকি নিয়ে, প্রতি মুহূর্তে। এই বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে কত শ্রমিকের জীবন দিতে হয়েছিল জানিনা, কিন্তু জীবন দিতে হয়না এমন কোনও বড় কাজ তো ইতিহাসে খুবই বিরল। আমি যখন নিউ ইয়র্কে যাই বা অতিশয় উঁচু কোন সেতুর একেবারে শেষ মাথায় কোনও শ্রমিককে কাজ করতে দেখি, তখন আমার মন আপনা থেকেই নুয়ে আসে। ওরা কি শুধু জীবিকার জন্যই জীবনকে এমন বেপরোয়াভাবে বন্ধক দিয়ে দেয়? নাকি এ এক অন্ধ নেশা মানুষের? যা অসম্ভব আর অসাধ্য তাকেই সাধ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ করার সেই আদিম অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা মানুষের অস্থিমজ্জার কোষে কোষে উপ্ত, নিহিত, তা’রও একটা ভূমিকা রয়েছে এতে। বিপদকে প্রতিপক্ষের মত চ্যালেঞ্জ করাই বোধ হয় মানুষের আদিম প্রকৃতির একটা অংশ। হুভার ড্যামের সেই বিশালতার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টি পাঠিয়ে আমার ক্ষুদ্র মন মানবচরিত্রের সেই অপার বিস্ময়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে পারল না। চাইলে আমরা সবই পারি, না চাইলে কিছুই পারিনা।

হুভার ড্যামের সর্বমোট উচ্চতা ৭২৬ ফুট (তার সঙ্গে ৯৩০ ফুট উঁচু আইফেল টাওয়ারের তুলনা করুন), দৈর্ঘ ১২৪৪ ফুট। এর ওপরতলায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরতে শুরু করে। সেখানে বাতাসের বেগ এত বেশি যে মাথার টুপি উড়ে যাবার উপক্রম হয়, আঁট করে জড়িয়ে না ধরলে ছোট বাচ্চাদের সামলে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। তখন আপনা থেকেই ভাবনা চলে আসে মনেঃ এই উচ্চতার পরিবেশেই নিত্য উঠানামা করে কাজ করতে হয়েছিল বোল্ডারবাসী শ্রমিকদের। তাদের দৈহিক আর মানসিক শক্তির কথা ভেবে দেখুন একবার।

হুভার ড্যামের জল জমা হয় মিড নামক একটি মনুষ্যনির্মিত হ্রদের মাঝে। এই হ্রদের জলই লাস ভেগাস সহ আশেপাশের অন্যান্য ছোটবড় জনপদের জীবন রক্ষক। অর্থাৎ হুভার না থাকলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু তৃণ বৃক্ষাদির জীবনধারণ কোনক্রমেই সম্ভব হত না এ অঞ্চলে। পশ্চিম ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির পেছনে হুভার ড্যামের অবদান অপরিসীম।

রাজার দক্ষ ড্রাইভিঙ্গের ফলে এতসব দেখার পরও যখন বাসায় পৌঁছুলাম তখন বেলা আড়াইটা। মেলা সময় আমার ফ্লাইটের। এর মাঝে আরেকদফা রান্না সেরে ফেললাম। ওকে সপ্তাহ ধরে খেতে হবে তো! বেলা চারটেতে আমার রান্নাবান্না সব শেষ। রাজা তার কম্পিউটারে আমার চেক-ইনের ব্যবস্থা করে ফেলল। বরাবরই তা করে সে। জানতে চাইল আমি কি পছন্দ করিঃ আইল সিট, না উইণ্ডো। আইল আর উইণ্ডোতে কিছু আসে যায় না। তবুও কি মনে করে বললাম আজকে উইণ্ডোই দাও। ভাবলাম জীবনের অধিকাংশ দৃশ্য তো উইণ্ডোতে বসেই দেখলাম। জানালাবাসী সাধারণ পর্যটক বই তো কিছু নই আমি। না শ্রমিক, না নির্মাতা। কেবলি অলস দর্শক, জানালার সিটে আরাম করে বসা দর্শক।

মীজান রহমান (১৯৩২-২০১৫)

ফ্রিমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া,

১৭ই ডিসেম্বর, ‘১২

মুক্তিসন ৪২

-

গ্রন্থালোচনা // ভ্রমণ

-

20-01-2019

-

-