ইউরোপের পথে পথে (সাত) – দীপিকা ঘোষ

লণ্ডনে ইউনেসকোর (দ্য ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন্যাল, সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন) চারটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে।‘দ্য টাওয়ার অফ লণ্ডন, ‘দ্য প্যালেস অফ ওয়েস্টমিনস্টার’, ‘গ্রীনউইচ মিউজিয়াম’ এবং ‘দ্য রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনস’। রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনস অনেকগুলো বাগানের সমষ্টি। স্থানীয়ভাবে কিউতে অবস্থিত হওয়ায় এর নাম ‘কিউ গার্ডেনস’। ২০০৩ সালে দক্ষিণ পশ্চিম লণ্ডনের ৩২৬ একর জায়গার এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত হয়েছে। অন্য তিনটির তুলনায় এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা কম হলেও উদ্ভিদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষালাভের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কিউ গার্ডেনসের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শত শত বছরের বহু ঘটনা। আর বিজ্ঞান ও শিল্পসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ইতিহাস।

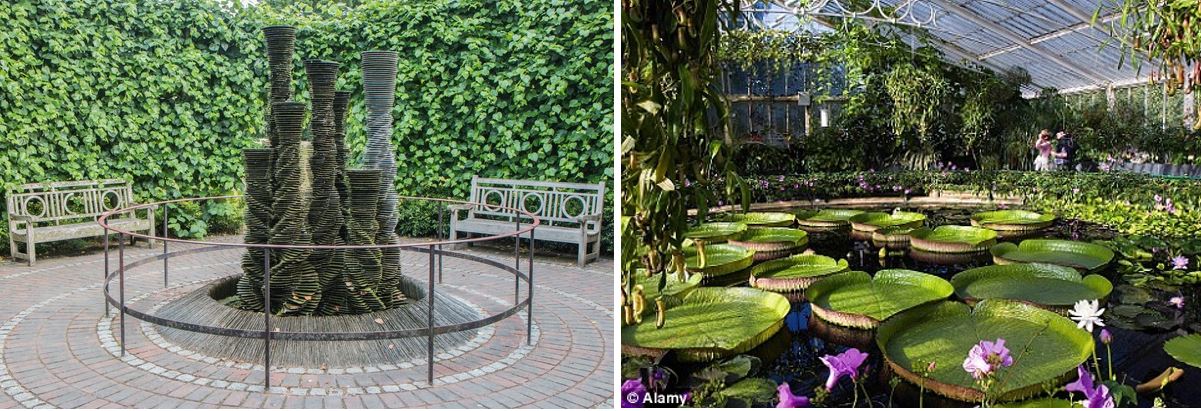

এককালে এলাকাটি চ্যাপেলস পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর রাজা দ্বিতীয় হেনরি এখানে রাজপ্রাসাদ তৈরী করেন। পরে তাঁর গ্রীষ্মকালীন রাজদরবার এখানে স্থানান্তর করা হয়। এরপর প্রিন্স অফ ওয়েলস, ফ্রেডরিক লুই এবং তাঁর স্ত্রী, রাজকন্যা অগাষ্টা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এনে পার্কটিকে অসাধারণ নানন্দিক উদ্যান হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁরা বিভিন্ন আবহাওয়া পরিমণ্ডলের ৩৪০০ প্রজাতির গাছ অমদানি করেছিলেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা ত্রিশ হাজার। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের ফাংগাস প্ল্যান্ট।

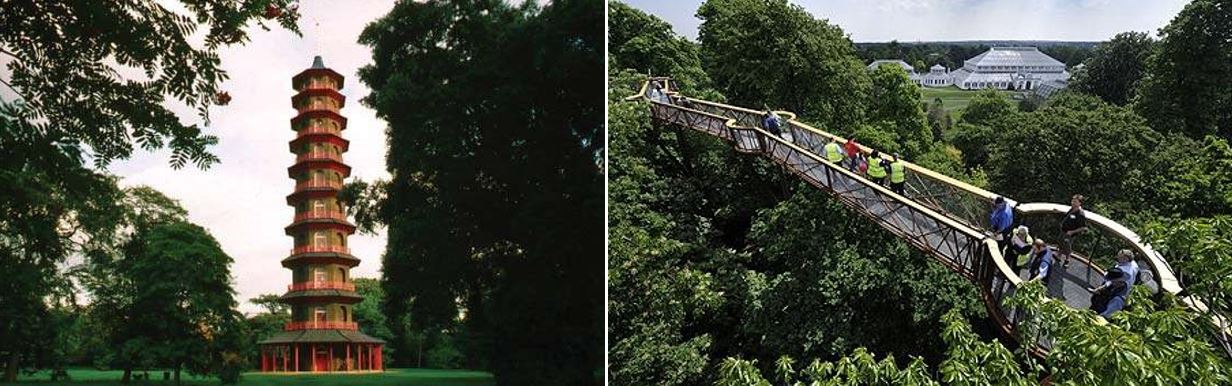

এখানেই ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্স থেকে শরণার্থীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সাধারণ মানুষ ছাড়াও তাদের মধ্যে ছিলেন কবি, শিল্পী, স্থপতিসহ বহু প্রতিভাবান মানুষ। লণ্ডনের শিল্পসংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান অনেক। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্যানে দশতলা বিশিষ্ট একটি অক্টাগন টাওয়ার তৈরী করা হয়। যার ডিজাইন তৈরী করেন সুইডিশ-স্কটিশ স্থপতি, স্যার উইলিয়াম চেম্বারস। চীনা পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য এর নাম -‘দ্য গ্রেট চাইনিজ প্যাগোডা’। রাজকন্যা অগাষ্টাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে টাওয়ারটি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। অতীতের সেসব বিস্তারিত ইতিহাস আর বাগান স্থাপত্যের অসাধারণ কারুকাজ প্রত্যক্ষ করতেই আজ আমাদের কিউ গার্ডেনস দেখতে আসা।

আমাদের আজকের গাইড ডেভিড ডিউপার্ট। এখানকার ৭২৩ জন স্টাফের অন্যতম সে। বয়সে তরুণ। লম্বা ছিপছিপে শরীর। অতি দীর্ঘ পায়ের কারণে সামনে ঝুঁকে চলার প্রবণতা। সোনালি চুল। নীল চোখ। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় জ্ঞানের গভীরতা। পরিচয় হতেই জিজ্ঞেস করলো–

এবারই প্রথম এলে এখানে?

প্রশ্নটা সে কণিষ্কর উদ্দেশ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছিল। অতএব জবাবটা তাকেই দিতে হলো। ডেভিড এরপরে বললো- এই প্রতিষ্ঠানটি ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত। চেয়ারম্যানসহ মোট সদস্য সংখ্যা এগারো। তাঁরা নির্বাচিত হন পরিবেশ মন্ত্রীর অধীনে। এখানে বিস্তারিতভাবে পড়াশুনোর জন্য লাইব্রেরি রয়েছে। ইলেকট্রনিক রেফারেন্স সোর্স রয়েছে। অর্থাৎ গবেষণার জন্য সব ধরনের সুব্যবস্থাই রয়েছে এখানে।

হাঁটতে হাঁটতে সম্ভবত সবার মনোভাব লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যেই সে পেছনে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো এরপরে-

তোমরা কি ট্রিটপ ওয়াকওয়ে দিয়ে হাঁটতে চাও?

সেটা কী? শুচি তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালো।

বনের ওপর দিয়ে হাঁটার পথ। সেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশের পুরো ভিউটাই দেখতে পাওয়া যায়। আশা করছি এই ট্যুর তোমরা এনজয় করবে!

হাইট কত?

ষাট ফুট।

মিনিট দশেক হাঁটার পরে সবুজ অরণ্যঘেরা গন্তব্যে এসে পৌঁছনো গেলো। নিচ থেকে ওপরে এক পলক নজর ফেলেই মনে হলো মহাশূন্যে ঝুলে থাকা নাসা বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন। ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলো মইয়ের মতো খাঁড়া। ভয় জাগানো ফাঁকা ফাঁকা। আশেপাশে, ওপরে নিচে শিশু, কিশোর, নবীন, প্রবীণ সব বয়সের কয়েক জোড়া মানুষ অপেক্ষমান। তাদের হাতে হাতে ক্যামেরা ফ্ল্যাশের প্রতিযোগিতা চলছে মুহুর্মুহু। সিঁড়ির দশা দেখে ঘোষ তাকালো শাঁখের করাতের নজর ফেলে–

ওখানে উঠতে কতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে?

ডেভিড ঝটপট উত্তর দিলো–

একশো আট। সিঁড়ি ভাঙতে না চাইলে লিফটে চড়ে যেতে পারো। যারা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন সিঁড়িগুলো তাদের জন্য। এখানে চার থেকে একশো, সব বয়সের দর্শকের জন্যই ব্যবস্থা রয়েছে! চিন্তার কোনো কারণ নেই! কথার ফাঁকে ডেভিডের পাতলা ঠোঁটে হাসির বাঁক দেখা দিলো।

ওপরে উঠে মনে হলো, সবুজের সামিয়ানার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে সবকিছু। শান্ত, নির্জন পরিবেশে পাখির কলকাকলি অনন্য অনুভূতির তরঙ্গ তুলছে সর্বত্র। ব্লুএ্যাশ, সুইট চেস্টনাট, ওক আর পপলারের সবুজ সতেজ পাতার ভিড়ে বাতাসের ছোট ছোট ঢেউ। এক অন্যরকম জগতে এসে পড়ার অভিজ্ঞতায় আন্দোলিত সবার অন্তর। ডেভিড জানতে চাইলো–

কেমন দেখছো?

কণিষ্ক আবেশে বিবশে জবাব দিলো–

লিটল স্ক্যারি, বাট ডেফিনিটলি এ গ্রেট ফান!

একই সঙ্গে পেছন থেকে কারুর মুগ্ধ বিস্ময়ের মন্তব্য কানে ভেসে এলো–

ওহঃ! হোয়াট এ লাভলি এক্সপেরিয়েন্স!

তাকিয়ে দেখি, পেছনে একজোড়া সত্তর পেরুনো দম্পতি বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে চারপাশ ভুলে সন্তুষ্টির আনন্দরসে নিমগ্ন হচ্ছেন তারুণ্যভরে। চারপাশে ঘুরে ঘুরে বায়নোকুলার তাক করছেন সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে। সম্ভবত নির্দিষ্ট কিছু দেখতে দেখতে মাইক্রো ভয়েস রেকর্ডারে কথা বলছিলেন ওঁরা। মুখের সামনেই ঝুলে ছিল অডিও রেকর্ডিং ডিভাইস। যার সঙ্গে হয়তো যুক্ত রয়েছে অদৃশ্য ভিডিও প্লেয়ারটিও। শুচির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিসফিস করলো–

বায়োলজিস্ট! এগুলো ওঁদের প্রোজেক্টের পার্ট!

পরিণত বয়সের দুই জীববিজ্ঞানীর উল্লাস দেখে বড় বেশি ভালো লাগলো। পরিতৃপ্তির সৌন্দর্যই তো মানুষকে স্বর্গীয় করে তোলে। কিন্তু তারপরেই মনে হলো-

সভ্যতার উন্নয়নে, জ্ঞানের প্রসারণে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান অফুরন্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু সভ্যতার অনিঃশেষ উন্নয়ন ঘটিয়েও মানুষ সত্যিই কি পারবে কোনোদিনও তৃপ্ত হতে? তার কামনার ভেতরে যে অতৃপ্তির বীজ, যা তার জিনেরই আজন্মকালের গোপন অংশ, তা তাকে পরিতৃপ্ত হতে দেবে কি কোনোদিন?

বনের মাথার ওপর দুশো মিটার হাঁটা শেষ করে আমরা আবারও নেমে এসেছি ভূমিতলে। ডানদিকে বনের পাশ দিয়ে সরু কংক্রীটের পথ। চলতে চলতে হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছে অন্যদিকে বাঁক নিয়ে। সেখানে চারশো পাঁচশো বছরের পুরনো সব নামজানাহীন গাছের সারি। যারা অজস্র ঘটনার সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরের সান্নিধ্য নিয়ে। একপাশে নিটোল জলের পরিপূর্ণ সরোবর। বিচিত্র চেহারার ছোট বড় জলচর পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট বড় নৌকো হয়ে। কেউ কেউ পানকৌড়ির মতো স্বচ্ছ জলের গভীরে সাবমেরিন হয়ে ডুবছে। পরক্ষণেই ভেসে উঠছে, যেন পদ্মপাতার শরীর।

পাশ দিয়ে যেতে এক বিরাট দেহ রহস্যজনক গাছের গায়ে দৃষ্টি ছুঁয়ে গেলো। শাখাপত্রহীন গাছটির একেবারে ওপরের দিকের জীর্ণ ডালের মাথায়, থালার মতো রূপোলি-সবুজ গুটিকয়েক পাতা। বাতাসের পরশ পেয়ে দুর্বলভাবে উড়ছে। স্তভিত অসহায়তা গ্রাস করেছে তাকে। দেখে বড় মায়া হলো। এককালে এই গাছ প্রবল প্রাণের দাপট ছড়িয়ে আকাশের দিকে হয়তো সহস্রবার উড়ে গিয়েছিল সদম্ভ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। আজ তার জীবন স্পন্দন শুধুমাত্র শীর্ষদেশের কয়েকটি পাতার ওপর। ক্ষীণ নিঃশ্বাসে কোনোমতে বেঁচে থাকার আকুতি জানাচ্ছে তারা। কাছে এসে স্পর্শ করতেই চোখে পড়লো মর্মবিদারী গুটিকয়েক শব্দ। যেগুলো গাছের চামড়া তুলে গভীরভাবে লেখা হয়েছে– ‘আই লাভ ইউ ওয়াণ্ডা! প্লিজ ডোন্ট এবানডন মি’! তারিখটা শনিবার। ১৯১০ সাল।

সরোবরের চওড়া সাঁকো পেরিয়ে আমরা এখন ভিক্টোরিয়ান গ্লাসহাউজ আর পামহাউজের দিকে চলেছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিভিন্ন আবহাওয়ার গাছেদের এখানে বেড়ে ওঠা। বেঁচে থাকা। স্বচ্ছ কাচের ঘর উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ফসল। তৈরী করতে সময় লেগেছিল ১৭৩১ দিন। রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ আজও উন্নয়ন আর শক্তি সঞ্চয়ের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। এই যুগের ইতিহাস তাই ইংল্যাণ্ডের অহংকার। পামহাউজের বাঁদিকে তিনটি ওক গাছ পরপর দাঁড়িয়ে। অসংখ্য বনপাখির আশ্রয়দাতা হয়ে তারা প্রহরারত। তাদের নিচে তাবৎ জগত ভুলে একজোড়া তরুণ তরুণী নিবিড় সান্নিধ্যে বসে রয়েছে পরস্পর। শুচির দৃষ্টি, অবাধ্য প্রজাপতির মতো বারকয়েক উড়ে এলো তাদের ওপর থেকে। আমার মনের ভেতর কষ্ট-কষ্ট অনুভব এখনও ছড়িয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। সেই তরুণের জন্য, যে নিজের রক্তাক্ত বেদনার কথা গাছের রক্তাক্ত অক্ষরে লিখে রেখে গেছে ১৯১০ সালের এক শনিবারে।

মামি! আমি হাঁটতে পারছি না! প্লিজ মামি! মামি প্লিজ!

বছর তিনেকের এক বার্বি ডল। মোমগলা পুতুল হয়ে বসে পড়েছে রৌদ্রস্নাত কঠিন মাটিতে। মাথার ঝাঁকড়া চুলে ফুলতোলা হেডব্যান্ড। শরৎ আকাশের উড়ুউড়ু মেঘের মতো ফুলোফুলো গাল। মুহূর্তেই সে আমার অন্তর কেড়ে নিলো। নিজের অক্ষমতা প্রকাশের জন্য এইটুকুর বেশি ভাষা তার জানা নেই! জবাবে স্নেহের বদলে মায়ের চোখে ফুটে উঠলো কড়া শাসনের রূঢ়তা–

ড্যানা, ওঠো! ওঠো! উঠে দাঁড়াও বলছি! পারতে হবে! পারতেই হবে তোমাকে! ট্রাই! ট্রাই এগেইন! বলে বার্বি ডলের জননী তিন বছরের কন্যাকে পেছনে ফেলে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলো সামনের দিকে।

পুতুলটি বারকয়েক ওঠার চেষ্টা করে, বারকয়েক হাঁটু ভেঙে বসে হাঁপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে অনুসরণ করলো মাকে। তার অবস্থা দেখে ফের বুকের ভেতর কষ্টের তুফান ছুটলো। কিন্তু এদেশের মানুষ কারুর অযাচিত সাহায্যকে সহমর্মিতার হৃদত্যা দিয়ে বিচার করে না সর্বদা। পূর্বপুরুষের ইতিহাস, ভৌগলিক আবহমানতা, রোজকার জীবনসংস্কৃতি প্রাচ্যপ্রতীচ্যের ভাবনায় মিলের চেয়ে আকাশ সমান অমিলকেই সুনির্দিষ্ট করেছে বেশি। পাশ্চাত্য যেখানে স্বনির্ভরতার মধ্যে জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে অনুসন্ধান করে ফেরে, প্রাচ্য সেখানে সমষ্টিগত সহযোগিতায় জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায় খুঁজে নেয়। পাশ্চাত্যের ভাবনায় সমষ্টির বদলে ব্যষ্টির গুরুত্ব বিশাল। প্রাচ্যে সহযোগিতার, পারস্পরিক সহমর্মিতার সংস্কৃতিতে আস্থার জায়গা বেশি।

হঠাৎই কাঁধের পেছনে পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে ঘুরে দাঁড়াতে হলো –

কেমন আছো?

এ জিজ্ঞাসা শিহানী পেরেরার। শিহানী আর ওর স্বামী, ডক্টর ইথানের সঙ্গে পরশুই আমাদের পরিচয় হয়েছে শুচিদের বাড়িতে। দুই পরিবার পরস্পরের বন্ধু। প্রতিবেশি। যদিও ব্যস্ততার কারণে বাড়িতে আসা যাওয়া বিশেষ নেই। চার প্রজন্ম ধরে লন্ডনে শিহানীদের বসবাস। অন্তরের টান অনুভব করে পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে যাওয়া হয়নি কোনোদিনও। তারপরও পারিবারিক নামের ক্ষেত্রে এখনো শ্রীলংকান ঐতিহ্য বহন করার তাগিদ রয়েছে ভেতরে ভেতরে। পূর্বপুরুষের ভাষায় দুজনে দু’চারটি কথা বলতেও জানে। এসব কথা সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল শিহানী। বললাম–

গার্ডেন দেখতে এসেছো?

না। আমাদের এক অস্ট্রেলিয়ান বোটানিস্ট বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। তার গবেষণার জন্য কিছু ইনফরমেশনের দরকার। ইথানের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। আমাকেই তাই আসতে হলো। তোমরা?

আমরা বাগান দেখতেই এসেছি।

তোমাদের যে ওয়েলসে যাবার কথা ছিল? গিয়েছিলে?

না। পরশু যাচ্ছি সেখানে।

দারুণ জায়গা জানো তো? আমরা সুযোগ পেলেই ঘুরতে যাই! পারলে ওখানকার টকিং বাইনোকুলারটা দেখে এসো! বিচের কাছেই দাঁড় করানো আছে। খুব এনজয় করবে, দেখো!

আজ টিউব কিংবা ট্রেনে চেপে নয়, লম্বা সময় ধরে গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়েছিল এখানে। কেননা স্টেশন থেকে এ জায়গাটা অনেকখানি ভেতরে। প্রথম নজরেই চোখে পড়েছিল, সকাল সাড়ে নটার মধ্যে কাছাকাছির সবগুলো পার্কিংলট দখল হয়ে গেছে। নানা বয়সের দর্শকরা হেঁটে চলেছেন পাঁচিলঘেরা উদ্যানের প্রবেশদ্বারের দিকে। ত্রিশ মিনিট ঘুরে মাইলখানিক দূরে অবশেষে একখানা ফাঁকা পার্কিংস্পট জুটে গিয়েছিল ভাগ্যক্রমে। কিন্তু হাঁটা পথে গাছ না থাকায় মাথার মাথার ওপর প্রবল রোদের প্রতাপ নিয়েই পৌঁছুতে হয়েছিল কিউ গার্ডেনে। এখন ফেরার সময় সেই পথটাই পেরুতে হবে দেখে জলের খোঁজের জন্য ডেভিড ডিউপার্টকে জিজ্ঞেস করতে হলো। ডেভিড উৎসাহ নিয়ে বললো-

ভিক্টোরিয়া প্লাজা ক্যাফেটেরিয়ায় জলের বোতল পেয়ে যাবে। আর ওই ওদিকটায়, কিউ গার্ডেনস ওরিয়েন্টাল কুজিন রয়েছে, ওখানেও পাবে। বলেই ডানদিকটা হাতের ইঙ্গিতে দেখালো সে।

পরে এক চিলতে স্মিত হেসে বললো–

আশা করছি এখানকার ট্যুর তোমরা উপভোগ করেছো!

অবশ্যই। এর একটা কারণ হলো তুমি সবকিছুই খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছো!

শুচির মন্তব্য শুনে এবার মুখ জুড়ে হাসি ছড়ালো ডেভিড–

ধন্যবাদ!

ভিক্টোরিয়া গেটের সামনে ভিক্টোরিয়া প্লাজা ক্যাফে। ভেতরে সবখানেই দর্শকের ছোটখাটো ভিড়। এসব দেশে রেস্টরুম, রেস্টুর্যান্ট আর দোকানপাট ছাড়া পর্যটন স্থানের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। ছেলেবুড়ো সবাই টেবিলে বসে খাচ্ছে। কথা বলছে খেতে খেতে। কারুর বগলে ম্যাপ। কেউ বা বুকলেট খুলে এখানকার সারগর্ভ বিষয়গুলো গভীর মনোযোগে পড়ে নেওয়ায় ব্যস্ত। কিন্তু কোথাও কোলাহল নেই। কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে অদৃশ্য দক্ষ পরিচালকের দ্বারা। পাশ্চাত্যের সবখানেই যে বিষয়টি গভীরভাবে মনোযোগ কাড়ে, সেটা হলো যে কোনো কাজে পারদর্শিতার নিবিড় ছোঁয়া। দক্ষতা, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ, বুদ্ধিদীপ্ততা, বিবেচনা, জবাবদিহিতা আর সুষ্ঠু কৌশলের ব্যাপারগুলো প্রায় সব রকম কাজের মধ্যেই অনায়াসে অনুভব করা যায়। সম্ভবত সেই কারণেই এখানে সব কাজই সম্পাদিত হয় পরিপূর্ণভাবে। চলবে…

দীপিকা ঘোষ

ওহাইয়ো, আমেরিকা।

-

গ্রন্থালোচনা // ভ্রমণ

-

08-06-2019

-

-